01-コラム

01-コラム 「氣を出す」とは行動すること

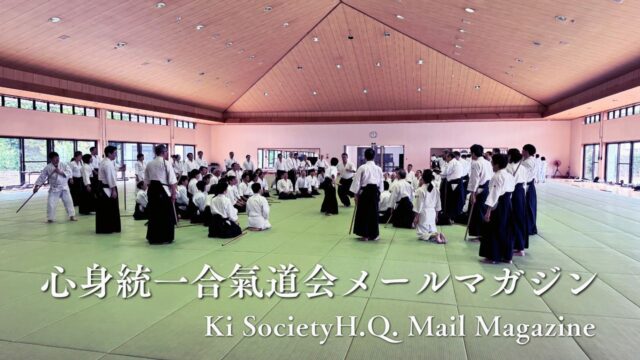

心身統一合氣道の稽古において、最も大切な教えは「氣を出す」ことです。「氣を出す」と聞くと、どこか抽象的で、精神論のように捉える方がいらっしゃいますが、それは本来の意味と異なります。「心で思う」ことでも「頭で考える」ことでもありません。氣を出...

01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム  01-コラム

01-コラム