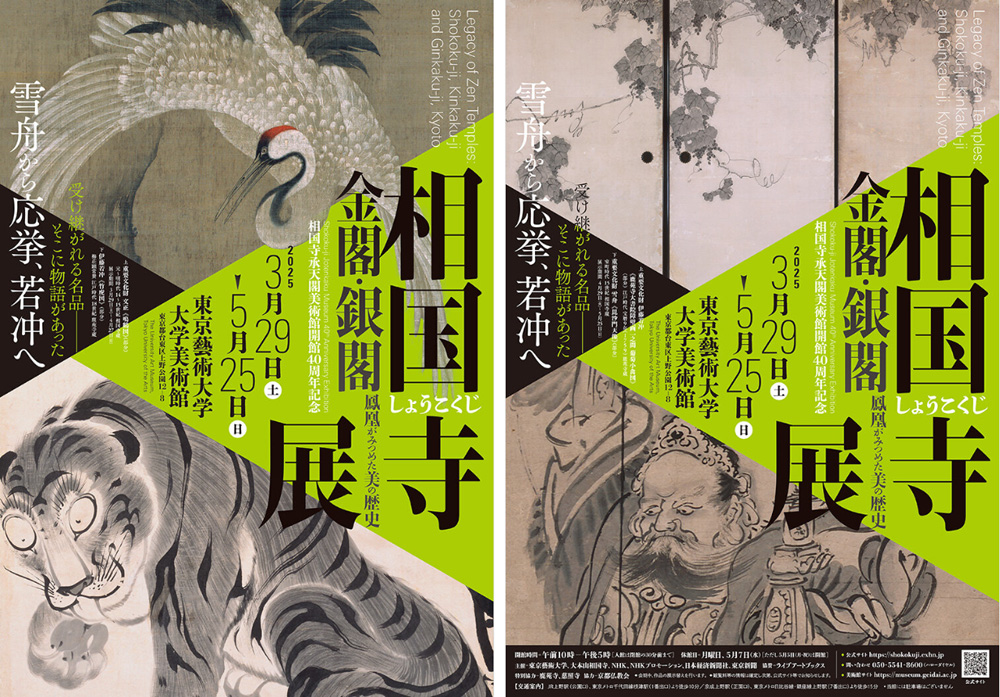

東京芸術大学大学美術館で開催されている「相国寺展」に行って来ました。

相国寺(しょうこくじ)は京都御所の北側にあり、金閣寺、銀閣寺の通称で名高い鹿苑寺(通称:金閣寺)や慈照寺(通称:銀閣寺)を擁する臨済宗相国寺派の大本山です。

室町幕府三代将軍の足利義満が京五山禅林の夢窓派の夢窓疎石(むそう そせき)を勧請開山に迎え、高弟の春屋妙葩(しゅんおく みょうは)を実質上の開山とする640年もの歴史を持つ禅寺です(勧請開山=寺を開いた本人が開山となるところ、自分の師を懇請して迎えること)。

室町時代の応仁の乱や明治維新の廃仏毀釈などを乗り越え、今日に至るまで受け継ぐことのすごさ。書画が素晴らしいというだけではなく、相国寺がそれぞれの時代において、雪舟、伊藤若冲、円山応挙といった芸術家を育ててきた歴史が分かる見応えのある展示でした。

個人的には伝 周文筆の「十牛図巻」を見ることが出来て嬉しく思いました。私が内弟子時代、週に一度、故・東野公一先生(心身統一合氣道 九段)のご自宅に伺って教養を磨いていました。内弟子修行のあり方で十牛図のお話をいただいたことがあり、心に深く残っていました。

この展覧会は5月25日(日)まで開催されています。

4月20日(日)のNHK Eテレ「日曜美術館」で相国寺文化圏の書画の特集があるので、放送後は混み合うと思われます。興味がある方は、今がおすすめかもしれません。